これまでのイベント

教室・講座・講演

講演会「メディアが見た「飛鳥」」

2025年11月30日(日)

搭乗体験

親子で楽しめる

YS-11機内特別公開

2025年12月13日(土)

教室・講座・講演

親子で楽しめる

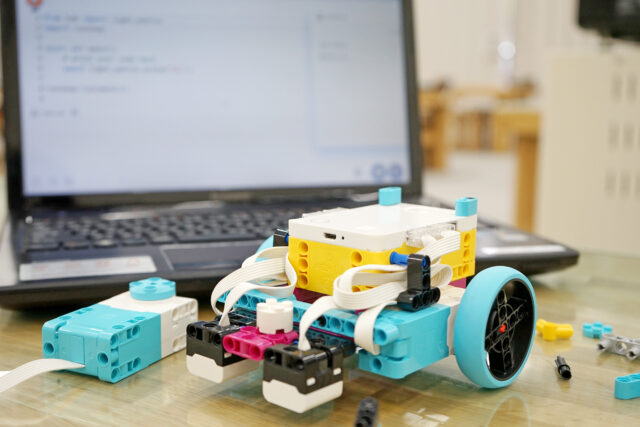

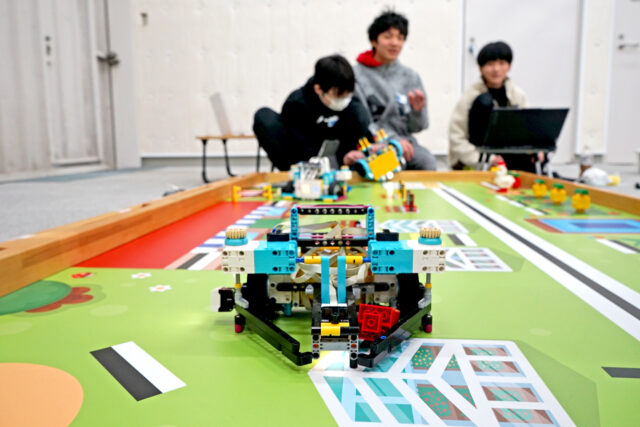

ロボットシステム教室(Python パイソン)

2025年11月16日(日)

教室・講座・講演

親子で楽しめる

ロボットシステム教室(初心者)

2025年10月4日(土)

教室・講座・講演

親子で楽しめる

エアーロケット製作教室

2025年11月8日(土)

募集終了

教室・講座・講演

親子で楽しめる

作ろう!ゆらゆら飛鳥モビール教室

2025年12月6日(土)

-640x427.jpg)

教室・講座・講演

航空写真家・赤塚聡さんによる写真講座

2025年11月8日(土)

募集終了

教室・講座・講演

アンドリュー先生(紙飛行機作家)のペーパークラフト

2025年11月24日(月・祝日)

教室・講座・講演

親子で楽しめる

紙飛行機教室

2025年10月19日(日)